오클랜드 명소를 찾아 3-시먼즈 스트리트 공동묘지(Symonds Street Cemetery)

“어찌하여 산 사람을 죽은 사람 가운데서 찾느냐”

1842년 앵글리칸, 가톨릭 등 5개 구역 조성…초대 총독 윌리엄 홉슨도 묻혀

시내를 갈 때 가끔 버스를 이용한다. 집에서 약 30분 정도 걸린다. 오클랜드 중심으로 들어서는 입구에 공동묘지가 있다. 카랑가하페 로드(Karangahape Road, 일명 K-Road)와 그래프톤 다리(Grafton Bridge) 사이에 있는 도로, 시먼즈 스트리트(Symonds Street) 이름을 따 만들었다. 뉴질랜드 건국 초창기에 활약한 영국 군인 윌리엄 콘월리스 시먼즈(William Cornwallis Symonds).

카랑가하페 로드는 오클랜드 시내의 주요 도로 중 마오리 이름을 홀로 지키고 있다. 어원이 분명하지는 않지만 마오리 추장 하페(Hape)를 기리기 위해 그렇게 지었다는 얘기도 전해진다.

‘게토’ 같은 유대인 구역 가장 쓸쓸해 보여

시먼즈 스트리트 묘지 유대인 구역에 있는 비석들.

토요일 오후 두 시, 묘지를 찾았다. 케이 로드 끝에 있는 곳부터 들렀다. 이곳에는 유대인(Jewish), 장로교인(Presbyterian), 가톨릭 신자(Catholic)가 묻혀 있다. 반대 도로, 그래프톤 다리 밑은 성공회 신자(Anglican)와 웨슬리안(Wesleyan, 감리교인)·다른 기독교인의 안식처다.

유대인 묘지가 제일 먼저 눈에 띄었다. 2012년 한 극우 성향의 젊은이가 스무 기(基)가 넘는 묘의 비석을 엉망으로 만들어 놓은 사건이 일어난 곳이다. 그는 비석 곳곳에 나치를 찬양하는 낙서를 해놓아 유대인 사회에 큰 슬픔을 안겨주었다.

유대인 구역은 시먼즈 스트리트 묘지 중에서도 가장 쓸쓸해 보였다. 갑자기 “여우도 굴이 있고, 공중의 새도 거처가 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없다”(마태복음 8장 20절)고 하신 예수님이 말씀이 떠올랐다. 이 구역은 묘지 안에서도 게토(Ghetto, 예전에 유대인들이 모여 살도록 법으로 정해 놓은 거주 지역을 이르던 말) 같았다. 녹슨 철근 울타리로 둘러 싸인 그곳에는 수십 기의 비석이 세월의 무게를 겨우 버티고 있었다. 히브리어로 추정되는 뜻 모를 성경 말씀만이 한 사람의 생을 묵묵히 웅변하는 듯했다.

유대인 구역은 1843년 11월 24일 승인을 받았다. 공간은 0.4헥타르, 약 1,200평. 첫 번째로 땅속에 묻힌 이는 이 세상에서 호흡한 날이 180일밖에 안 된 캐서린(Catherine)이라는 여자아이였다. 1844년 5월 말이었다.

묘지 한복판에서 Paul이 Paul을 만나다

‘잠깐의 쉼과 영원한 쉼,’ 벤치가 유독 정겹게 다가온다.

“이 세상에서 제일 무서운 것은?”

나는 ‘사람’이라고 생각한다. 그 중에서도 전혀 예상치 않은 곳에서 불쑥 나타나는 사람. 분명히 귀신이 아닌데도 귀신처럼 느껴지거나, 당연히 사람인데도 사람처럼 다가올 것 같지 않은 사람 말이다.

묘지에서 세 시간 정도 있었다. 비행기를 타면 시드니까지 갈 수 있고, 영화를 한 편 반이나 볼 수 있는 긴 시간이다. 그사이 나랑 같은 종(種)인 호모 사피엔스를 딱 여덟만 보았다. 그중 둘은 묘지 산책자, 나머지 여섯은 이 지상에서 머릴 둘 곳이 없는 ‘노숙자’였다.

유대인 구역을 지나 장로교인 구역으로 발걸음을 옮기는데 갑자기 한 남자가 튀어(?)나왔다. 집보다 무덤이 더 가까울 것 같은 허름한 몰골을 하고 있었다. 나이는 30대 초반 정도. 그는 대뜸 자기 이름부터 꺼냈다.

“하이, 마이 네임 이즈 폴.’(Hi, My name is Paul.)

순간 내 머리칼이 곤두섰다. 나도 모르게 경계 모드에 들어갔다는 뜻이다. 그러면서 종종 신문의 한 칸을 차지하던 묘지에서 시신이 발견됐다는 기사가 떠올랐다.

“마이 네임 이즈 폴, 투.”(My name is Paul, too.)

그는 씩 웃으며 거친 손을 내밀었다. 두 손이 합쳐졌다. 그는 내 의심의 눈초리를 알아챘는지 저기 있는 사람들(노숙자)이 나를 해치지 않을 거니까 걱정하지 말고 산책을 즐기라고 했다.

폴 일(Paul 1)은 긴장을 풀고 하던 산책을 계속했다. 폴 이(Paul 2)도 제 둥지로 돌아갔다.

앵글리칸 구역이 가장 넓고 전망도 좋아

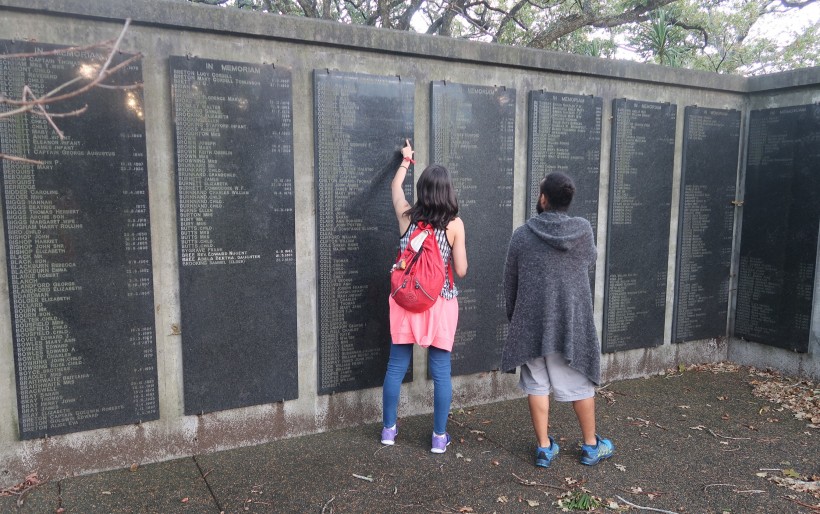

기념비를 둘러보고 있는 묘지 산책자들.

시먼즈 스트리트 묘지는 1842년에 조성됐다. 그때만 해도 케이 로드 지역은 오클랜드 시내의 변방으로 취급받았다. 오클랜드 도메인(Auckland Domain, 오클랜드병원과 전쟁박물관이 있는 곳)과 연결되는 다리도 없었다. 그냥 숲속 작은 마을이었다고 보면 된다.

파케하(Pakeha, 유럽계 백인을 뜻함)들의 숫자가 늘어나면서 사는 일 못지않게 죽음의 문제도 해결해야 했다. 1842년 오클랜드시는 용지를 마련해 종교(교단)별로 매장지를 나눠 주었다. 앵글리칸(성공회)이 가장 전망이 좋고 큰 땅을 얻었다. 당시 오클랜드에 살던 파케하 1,900명 가운데 1,100명이 성공회 신자였다.

나머지 땅은 교세에 따라 가톨릭 신자, 장로교인, 감리교인과 그 밖의 교단 신자 그리고 유대인 구역으로 나눠 묘지를 정했다. 장로교 지도자들이 자기네 몫이 맘에 안 든다며 항의했다는 기록도 있다. 그때나 지금이나 명당자리가 있나 보다. 물 좋고 산 깊은 곳, 바로 그래프톤 다리 밑인데 그곳은 앵글리칸이 차지하고 있다.

원래 묘지 공간은 지금보다 넓었다. 1960년대 중반, 1번 고속도로를 만들면서 묘지 일부를 헐었다. 그때 가톨릭 신자 구역과 앵글리칸 구역에 있던 4,100구에 가까운 유골을 정리했다.

모두 1만 명 묻혀…1,200명만 흔적 남아 있어

시먼즈 스트리트 묘지는 1842년부터 1886년까지 40여 년간 죽은 자들의 안식처였다. 하지만 공중위생 문제 같은 게 제기되면서 더는 시민들의 묘지 구매를 허용하지 않았다. 1886년 오클랜드 서쪽에 와이쿠메테(Waikumete) 공동묘지가 생겼다. 그 뒤 세상을 떠난 사람들의 대부분은 새 묘지에 묻혔다. 시먼즈 스트리트 묘지는 1908년에 공식적으로 문을 닫았다. 하지만 그곳에 매장된 사람들의 가족과 후손들은 1950년대까지 이용할 수 있었다.

시먼즈 스트리트 묘지에 묻힌 사람들은 약 1만 명으로 추산한다. 그중 1,200명 정도의 자취가 이런저런 모양으로 남아 있다. 검푸르한 색깔의 이끼가 낀 비석으로든, 세월 풍파에 쓰러져 간 흔적으로든.

초창기의 묘비는 나무로 되어 있었다. 그래서 상당수는 자취도 없이 사라졌다. 고속도로 건설로 묘지 일부가 잘려나가면서 유골을 모아 합장을 하기도 했다. 1969년 앵글리칸 구역에 세워진 추모비가 그걸 말해준다.

시먼즈 스트리트 묘지에 처음 등재된 사람은 누구일까?

역사는 1841년 9월 13일에 매장된 윌리엄 메이슨(William Mason)으로 기록하고 있다.그 소년의 들숨과 날숨은 고작 9년에 불과했다. 묘지는 1842년에 공식적으로 열었지만 매장의 역사는 한 해 앞서 있었다고 적어 놓았다.

‘NZ 건국의 아버지’, 윌리엄 홉슨 무덤 잘 꾸며져

‘뉴질랜드 건국의 아버지’, 초대 총독 윌리엄 홉슨의

무덤.

앵글리칸 구역에는 특별한 사람이 잠들어 있다. 마오리들과 와이탕이 조약을 체결한 뉴질랜드 초대 총독 윌리엄 홉슨(William Hobson)이다.

1792년 9월 26일 아일랜드에서 태어난 그는 호주를 거쳐 1840년 1월 말 뉴질랜드 북섬, 베이 오브 아일랜즈(Bay of Islands)에 도착했다. 홉슨은 같은 해 2월 6일 아오테아로아(Aotearoa, 뉴질랜드의 마오리 이름)와 영국이 한 나라가 된다는 내용의 와이탕이 조약을 마오리 대표들과 맺었다. 세계만방에 ‘뉴질랜드 건국’의 깃발을 올린 주인공이었다.

홉슨은 그로부터 2년 6개월 뒤인 1842년 9월 10일 세상을 떠났다. 향년 50세. 사인은 뇌졸중(stroke)으로 추정한다.

홉슨의 무덤은 하얀 대리석으로 잘 단장되어 있다. 그 옆에는 검은색 대리석으로 꾸며진 오클랜드 선조들의 기념비가 서 있다. 보기만 해도 마음이 숙연해진다. 척박한 땅에 몸을 던져 나라를 일군 그들이 존경스럽기까지 했다.

오클랜드시 차원의 적극적인 돌봄 있었으면

묘지 산책을 하는 내내 슬펐다. 죽은 자들의 음울한 공기를 느껴서가 아니다. 앞서 산 사람들을 대하는 후손들의 마음가짐이 인색하게 전해져서다. 묘지는 몇몇을 빼곤 다들 볼품이 없었다. 깨어지고, 부서지고, 허물어지고. 아무리 100년, 200년의 세월이 흘렀다 하더라도 사자(死者)에 대한 관심이 너무 없어 보였다. 개인은 못 돌봐도 오클랜드시에서는 해야 하지 않을까 하는 생각이 들었다.

우리보다 훨씬 더 앞서 오클랜드를 만든 사람들을 기리기 위한 산책길이 있어 그나마 다행이었다. 한때 오클랜드에 살았지만, 지금은 없는 그 사람들을 생각하며 걷고 또 걸었다. 그러다가 가끔 어느 이름 모를 무덤 앞에 서서 그 사람을 위해 묵념을 했다.

개와 늑대가 만나는 시간, 묘지 산책을 마쳤다. 삶의 종착지인 묘지를 언제 다시 올지 나는 모른다. 묘지를 벗어나자 드디어 사람들이 보였다. 찰나의 경계를 몸소 실감하는 순간이었다. 죽은 사람과 산 사람의 그사이.

사람 틈에 섞여들자 갑자기 이런 성경 말씀이 떠올랐다.

“어찌하여 산 사람을 죽은 사람 가운데서 찾느냐.”

그렇다. 분명히 그들은 더는 죽은 사람이 아니다. 어떤 형태로든 살아 있을 게 분명하다. 그렇지 않으면, 나 역시 사는 게 아무 의미가 없을 거다. 다들 “레스트 인 피스”(Rest in Peace, R. I. P)를 빈다.

뱀의 다리: 시먼즈 스트리트 묘지 산책은 조금 위험할 수도 있다. 밤늦은 시간에 하거나 혼자 가는 것은 될 수 있으면 피하기를 바란다. 설령 묘지 안에서 ‘이 땅에 머리 둘 곳 없는 사람’(노숙자)을 만나더라도 애써 경계하지 않으면 좋겠다. 그들 역시 산 사람이기 때문이다.

글과 사진_프리랜서 박성기