뉴질랜드를 만든 사람들 ,50인의 위대한 키위 이야기 1

일요시사

0

1248

0

0

2022.01.11 16:25

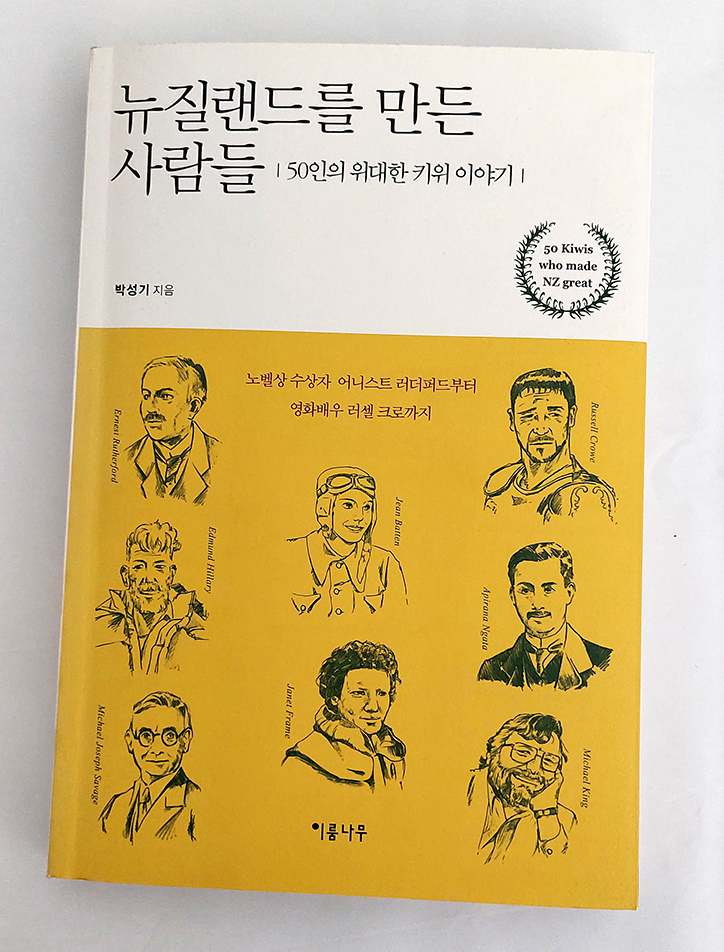

일요시사는 뉴질랜드 작가 박성기씨의 ‘뉴질랜드를 만든 사람들_50인의 위대한 키위 이야기’를 이번 주부터 연재한다. 오래 전 ‘크리스천라이프’에 실은 글을 박 작가가 2016년 원고를 다시 다듬어 같은 제목으로 책으로 펴냈으며, 이번에 교민들의 뉴질랜드 역사 이해를 돕고자 싣게 되었다.<편집자 주>

정치인_마이클 조지프 새비지 (Michael Joseph Savage)

뉴질랜드를 복지국가로 만든 뛰어난 건축가

‘요람에서 무덤까지….’

복지국가를 상징하는 말이다. 정부가 국민 한 사람 한 사람의 삶을 책임지겠다는 뜻을 담고 있다. 뉴질랜드는 사회복지제도가 잘 갖춰진 대표적인 나라로 꼽힌다. 아이들 양육비와 실업수당 그리고 노인연금에 이르기까지…. 게다가 의료혜택이나 장애인복지는 또 얼마나 잘되어 있는지, 뉴질랜드에서 살아본 사람은 누구나 다 안다.

하지만 어느 날 갑자기 뉴질랜드에 마음 좋은 도깨비가 나타나 온 국민이 사람답게 살 수 있는 발판을 만들어 놓은 것이 아니다. ‘금 나와라 뚝딱, 은 나와라 뚝딱’ 그렇게 해서 뉴질랜드를 복지국가로 만든 것이 아니라는 뜻이다. 누군가 그 일의 주춧돌을 놓았다.

열네 살 때부터 생활 전선에 뛰어들어

마이클 새비지는 1872년 3월 23일 호주 빅토리아에서 여덟 형제 가운데 막내로 세상에 나왔다. 영국에서 삶의 터전을 잃고 호주행 배에 몸을 실을 수밖에 없었던 마이클 새비지 부모는 새 땅에서 한번 멋지게 살아보겠다는 야망을 품었다.

새 삶은 생각만큼 순탄하지 못했다. 마이클 새비지는 다섯 살에 어머니를 여의었다. 어머니를 잃은 여덟 형제가 치룬 고생은 말로 표현하기 힘들 정도였다. 정식 교육을 받은 기간은 고작 5년이었다. 10대 중반에 그가 처음으로 잡은 일자리는 술 가게였다.

동네 사람들은 젊은 날의 마이클 새비지를 ‘뛰어난 웅변가’로 기억했다. 운동(육상, 역기, 복싱) 잘하고, 말 잘하는 젊은이였다. 20대에는 생계를 위해 여러 가지 일을 했다. 소방관, 금 캐는 광부, 기관사, 빵집 점원 같은 일을 하며 삶의 현장에서 많은 것을 배웠다. 훗날 그가 정치인이 됐을 때, 이때 경험은 서민의 애달픈 심정을 이해하는 데 큰 도움을 주었다.

1907년 10월 9일 노동절 날 마이클 새비지는 웰링턴(Wellington, 현재 뉴질랜드 수도)에 도착했다. 여섯 달을 옷감 짜는 직공으로 일하다가 오클랜드로 올라왔다. 양조장에서 포도주를 관리하는 일을 맡았다. 이 일을 하면서 마이클 새비지는 노동 운동에 뛰어들었다. 호주에서 배운 노동 운동 노하우(Know How)를 십분 살려 쓰며 양조장 노조 대표 자리에 오를 수 있었다. 1910년에는 오클랜드무역위원회 회장에 뽑혔다. 이듬해에는 정치에 뛰어들어 사회민주당(Social Democratic Party) 두 번째 자리에 섰다. 1916년 노동당(Labour Party) 창당을 주도해 뉴질랜드 땅에 노동당 깃발을 내거는 데 선봉 역할을 했다.

두 번 낙선 끝에 국회의원 당선

마이클 새비지는 두 번이나 국회의원 선거에서 떨어졌지만 넘어질수록 다시 일어서는 오뚝이 정신을 보여 주며 1919년 마침내 국회의원에 당선됐다. 아울러 오클랜드 시의원과 오클랜드병원, 자선단체 임원으로 활동했다.

1933년 노동당에서 입지를 넓혀가던 그는 해리 홀랜드(Harry Holland) 대표가 죽자 바통을 이어받았다. 그리고 1920년대 내내 전국을 돌며 힘주어 외쳤던 노동당 정책을 국민에게 평가받기에 이른다.

마이클 새비지가 중심이 되어 만든 정책은 ▷연금제도 도입 ▷무료의료혜택 제공 ▷집 없는 사람을 위한 정부주택 공급 같은 것이었다. 오늘날 뉴질랜드 복지제도의 핵심이라고 할 수 있다. 하지만 총선에서 국민들이 마이클 새비지에게 얼마나 많은 지지를 보여줄지는 알 수 없었다.

결과는 압승이었다. ‘뛰어난 웅변가’가 그려낸 뉴질랜드의 청사진은 중산층 마음을 뒤흔들어 놓았다. 때마침 세계 곳곳에 경제불황이 닥쳤는데, 그 여파가 뉴질랜드까지 미쳤다. 마이클 새비지의 신선한 공약은 가뭄 끝에 단비처럼 키위 마음을 촉촉이 적셔 주었다.

마이클 새비지의 가장 큰 장점은 ‘서민 같다’는 데 있었다. 공부도 많이 하지 못했고, 재력가도 아니었지만 사람을 푸근하게 해주는 그의 마음에 감동해 많은 이들이 아낌없는 지원을 해 주었다. 대중 연설이 있는 날에는 수만 명이 모여들었다. 마이클 새비지는 요즘 연예인이나 스포츠 스타만큼이나 큰 인기를 얻었다. 방 벽에다 마이클 새비지 사진을 걸어 놓은 집들도 많았다.

영국 향해 쓴소리도 토해내

1935년 마이클 새비지가 이끈 노동당이 집권에 성공했다. 이때부터 뉴질랜드는 제대로 된 복지국가 틀을 다져 나갔다. 사회주의 요소를 빼고 국민이 참말로 국가의 도움이 필요할 때 힘이 되어 줄 수 있는 정부를 만들었다. 실업자에게는 덤삯(수당)을, 노인들에게는 연금을 주었다. 역사가들은 마이클 조지프 새비지 총리를 ‘뉴질랜드를 복지국가로 만든 뛰어난 건축가’로 묘사하고 있다.

2년 뒤 조지 6세 대관식에 참석했다. 그때 놀라운 일이 일어났다. 영연방 나라 가운데 하나인 뉴질랜드 총리가 감히 아버지 격인 영국을 향해 쓴소리를 한 것이다.

영국 정부가 독일, 이탈리아, 일본 같은 적국에 취하고 있는 태도가 너무 너그럽다는 지적이었다. 이 얘기는 영국 매스컴의 머리기사를 장식할 정도로 큰 소동을 일으켰다. 이를 계기로 마이클 새비지는 ‘할 말을 하는 사람’으로 인정받았다.

총선이 있던 1938년 친구 같은 이웃집 아저씨 같은 총리였던 마이클 새비지에게 뜻하지 않은 병이 찾아왔다. 참모습을 다시 드러내야만 했던 그때, 암 선고를 받았다. 그러나 그는 태연했다. 대수롭지 않다는 듯이 수술 날짜를 늦췄다. 개인보다 국민이 더 중요하다는 생각이었다. 마음을 알았는지 유권자들은 그에게 ‘또 한 번의 집권’이라는 선물로 보답했다.

시간이 지나면서 병은 더 위독해져 정상적으로 업무를 보기가 어려워졌다. 어쩔 수 없이 대리 총리를 두고 마이클 새비지는 집에서 나랏일을 처리했다. 라디오를 매개로 한 노변정담(Fireside Chats)식의 따듯한 대국민 연설과 대화는 잔잔한 파문을 일으켰다. 병상에서 보여준 이 같은 모습은 마이클 새비지를 ‘뉴질랜드 정치의 성인(Saint)’ 또는 ‘순교자’로 자리매김하게 했다.

'키위의 다정한 친구'로 남아

많은 키위에게 아낌없는 사랑을 받던 마이클 새비지는 1940년 3월 27일 웰링턴에서 눈을 감았다. 숨을 거두기까지 나랏일에서 손을 놓지 않았던 그는 국민에게 ‘친절한 총리 씨’로 통한다. 결혼도 하지 않고 평생을 국민과 함께 동고동락한 마이클 조지프 새비지 총리, 그를 뉴질랜드 역사는 ‘역대 뉴질랜드 총리 가운데 가장 뛰어난 총리’로 기록하고 있다. 많이 배워서가 아니었다. ‘키위의 다정한 친구’였기 때문이었다.

오클랜드에서 가장 멋진 바닷가라 할 수 있는 미션베이(Mission Bay)로 가는 길 중간, 언덕 위에 아담한 공원이 있다. 그곳에 가면 와이테마타(Waitemata, 오클랜드) 바다를 바라보며 우뚝 서 있는 탑을 볼 수 있다. 바로 마이클 조지프 새비지 총리를 기리려고 만든 것이다.(Michael Joseph Savage Memorial Park: 19 Hapimana Street, Mission Bay, Auckland)

<글-박성기>