아름다운 산행(山行)과 우리의 인생(人生)

아름다운 산행(山行)과 우리의 인생(人生)(칼럼 이 동석).

(설악산의 아름다운 비경을 간직한 뉴질랜드 Mt. Pinnacles(759m) 산행을 다녀와서)

산새가 유난히도 어여쁘고 수천 년 된 원시 형태의 자연림을 많이 간직하고 있는 뉴질랜드 산야는 사람들이 말하기를 축복을 받고 탄생한 국가다. 라고 한다. 그리고 내륙의 높은 산보다는 보통 사람들이 산행하기 쉬운 그리 높지 않고 바다를 끼고 있는 나지막한 산들이 많아서 혹자(或者)들은 뉴질랜드 사람들은 조깅을 겸해서 산행을 한다고들도 한다.

하지만 뉴질랜드 산행에서 Mt. 피너클(Pinnacles)은 우리 같은 일반인들에게 그래도 산이 조금은 높고, 코스도 만만치 않아서 하루 산행으로서는 조금 벅차지 않나 생각한다. 그래서 초행자들을 위해서 산중턱에 산장(Pinnacles Hut)을 갖추고 있으니 한번쯤 이를 이용해 본다면 좀 더 여유로운 산행을 즐길 수도 있을 것이다. 그리고 우리에겐 정상 부근이 한국의 설악산 같은 아름다운 기암괴석 비경까지 비슷해서 더욱 친근감을 주는 산이 아닌가도 생각한다. 특히, 맹독을 가진 파충류들이 산에 없고 겨울철 눈이 없어 사계절 산행이 가능한 이곳은 산행을 좋아하는 애호가들에게는 아마 매력적인 산행 코스임에는 틀림없는 것 같다. 이젠 본격적인 산행의 계절 뉴질랜드 봄이 벌써 우리를 더욱 손짓하고 있다.

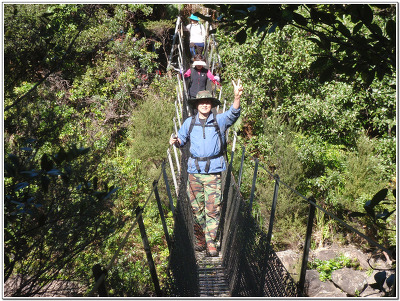

계곡을 가로질러 놓인 철제 망으로 된 삼각다리의 형태의 울렁다리를 건너 숲속 길로 들어서니 벌써 푸른 산내음이 물씬

풍기며 우리를 반기고 바위틈 사이를 지나 졸졸 흘러내리는 맑은 계곡물 소리와 산새들이 지저기는 등산로 초입에 들어서게 되었다. 사람은 누구나 산행하기 전에는 인생의 먼 여정의 고행 길 같이 오르고자 한 산행이 길고 험난하게 느껴지며 두려움이 먼저 앞서기 마련인데 오늘도 산우들과의 산행은 왠지 계획된 도시의 아스팔트 위 평지에서만 지내다가 익숙하지 않고 닦아지지 않는 좁은 소로 길 따라 이어지는 자연의 생소한 위용이 낫 설기도 하지만 우리가 접했던 옛적 그 길 같은 친밀함이 나를 반겨주니 마음은 편했다.

그리고 동행한 산우(山友)들과 시작된 산행은 어느덧 세상사 즐거운 지난날 이야기로 맞장구치다 보니 어느 덧 계곡 길 낫 익은 저지대의 숲 사이 길을 지나 금세 나지막한 능선에 이르게 되었다. 간간이 길쭉한 숲 사이로 비추는 맑은 햇살이 숲속의 오솔길에 청초한 풀꽃과 푸른 이끼들을 눈에 가끔씩 더욱 선하게 하여 주었으며 그리고 한 참을 지나다 보니 온몸의 열기가 느껴지고 배낭을 멘 어깻죽지와 등줄기에 조금씩 땀이 고이고 목에 갈증이 나니 산이 높아지고 있음을 말해주고 있었다. 이때 바위틈 갈라진 틈새로 온갖 역경을 이겨내고 가냘프게 군데군데 피어 오른 이름 모를 아름다운 야생화 꽃 한 송이가 방긋 웃으며 우리를 반갑게 맞이하여 주었고 잠시 서서 그들과 무언의 대화를 하고 있노라면 산행은 이래서 힘들어도 또 오르는가 보다. 라는 생각이 드니 힘이 솟구치는 감이 들었다.

그리고 잠시 쉬었다가 두어 시간 만에 약간 높은 능선 하나를 더 지나치니 어느덧 6-7부 능선에 이르니 산장(Hut)이 저 멀리 눈에 아른거렸다. 조금은 피곤함에 “산행과 인생의 지름길은 없을까” 라는 요행(僥倖)의 생각이 벌써 들었다. 하지만 산은 정직해서 허튼 이의 생각을 허락할 일도 없었다. 학창시절 읊었던 이 은상 시인의 “고지가 저기인데 예서 말 수는 없다”는 시 한 구절을 생각하며 인내심을 가지고 가다보니 피너클 중턱 산장에 도착했다. 산장마루 바닥에 덥석 앉아서 물 한 모금으

로 갈증을 해소하고 간단한 요식을 하면서 수많은 계단과 함께 앞에 놓인 그림 같은 피너클 정상을 쳐다보고 있노라니 발 길이 재촉된다. 그래서 정상을 향해 한 발짝 한 발짝씩 계단에 발을 옮겨 보았다.

산에 오르는 사람은 소리의 짐을 운반한다고 하는데 조금은 가파른 언덕길에 허덕거리는 숨을 몰아세우며 물로 축였던 목이 다시 매 말라 올 때 쯤 이면 얼마 남지 않은 정상이 왜 그리도 멀리만 느껴졌다. 정말 동행한 산우들은 왜 지리도 힘도 들이지 않고 잘 오르는데 나만 왜 이리 힘이 들까? 푸념도 해보며 그들이 무척이나 부럽기도 하였다. 매번 자연을 벗 삼아 오르고 또 올라보는 산이지만 오늘 산행도 그렇게 편하고 쉬운 길 만은 아닌 것 같다. 그래서 우리의 뒷동산 야트막한 능선 하나같은 고갯마루도 누구나 행복을 얻기 위해서 다 같은 삶의 고통과 근심 걱정을 안고 가는 것 같이 오르내리는 것은 힘이 드는 것 같다.

이윽고, 정상 밑에서 저 멀리 드려다 보이는 피너클 정상 바위의 자태는 건강하고 산을 사랑하는 산사

람만이 올라와서 맛보고 느끼라고 손짓하고 있는 것 같았으며, 물론, 꾸밈새 없는 사람들을 위한 왕좌(王座)와 같이 어느 산이든 정상은 호락호락하게 내주지 않는다는 평범한 진리가 있기에 힘들지만 아슬아슬하게 놓인 암벽 계단에 몸을 의지하며 정상을 향해 보았다. 그리고 산우들은 정상의 끝자락 밑에서 힘들어도 정상을 향한 재촉을 서둘러 하곤 하였다. 그들은 왜 서둘러서 빨리 정상을 밟을 여고만 할까. 힘들면 잠시 쉬었다가 오르면 그리 쉬울 걸 말이다. 하지만 정상에 가까울수록 자연의 모질고 거친 바람은 나를 자꾸만 더 재촉을 하는 것 같아서 허튼 생각이었음을 지울 수가 없었다.

어느덧 다소 차가운 바람과 함께 구름이 서서히 우리를 반기는 정상에 서게 되었다. 산행의 기쁨이란 비록 오르는데도 있지만 정상에서 산을 차분하게 바라보는 기쁨에도 있다고도 한다. 온 산야가 내 품속에 있는 듯한 착각이 온다. 착륙을 준비하는 비행기 안에서 투명한 유리창 너머로 내려다보이는 지상의 아름다운 한 폭의 그림 같은 뉴질랜드의 드넓은 광야와 수평선 너머 타스만 해역의 푸른 바다가 먼저 한 눈에 펼쳐지니 이게 만경대(萬景臺)가 아니겠는가. 누구나 이런 곳에 있게 되면 감정이 없어도 탄성이 절로 날 것이다. 그리고 해안선 따라 바닷바람의 모질고 거친 자연의 풍파 속에 온갖 고통을 이겨내며 살아남은 정상의 바위틈 따라 울창한 수목들은 아이러니컬하게도 가지런하고 정교하게 정리된 어느 저택 정원의 정원수처럼 고만고만한 키 재기로 서로를 부둥켜 안기어 있으니 이 보다 더 아름다움이 또 어디에 있겠는가. 특히, 얼키설키 뒤엉겨 스스로 같은 종(種)끼리 자생력을 키우며 등선을 따라 자라고 있는 군락지와 카우리 나무들의 고목들을 저 멀리서 보고 있노라니 한 폭의 풍경화를 보는 듯하여 또한 그 아름다움에 무아지경(無我地境)이었다. 그래서 이처럼 아름다운 자연들이 우리를 산으로 자꾸 다시 부르고 있는 것 같았다.

그리고 우리는 거추장스럽지만 산행을 위해서는 메고 다녀야 하는 산사람들의 필수품 “배낭” 어느 산행에서든지 사람은 누구나 힘들고 지칠 때는 몸에 지니고 있는 것은 어느 것 하나 가볍고 무겁고를 떠나서 짐은 짐으로 느껴진다. 더욱이 장거리 코스의 높은 산행이라면 피곤할 때 배낭의 버거움은 한번쯤 더욱 무겁게 느꼈을 것이다. 그리고 때론 산행 중 다소 지치고 힘들 때는 천량만량 무겁게 느껴져 배낭을 내려놓고자 하는 충동도 누구든 한번쯤 또한 가져 봤을 것이다.

그래서 오늘 나는 이러한 단순한 생각에 배낭을 중턱 산장에 잠시 내려 두고 카메라만 들고 정상에 올랐다가 정상에서 추워서 그리고 여유 건전지를 배낭 속에 남겨두고 온 관계로 아름다운 자연을 마음껏 담을 수가 없었기에 후회가 단단히 된 산행이 됐었다. “우리의 긴 여정의 삶, 인생사도 높은 산 배낭을 짊어진 등산과 별 차이가 없는 것 같다” 인생의 삶도 가다보면 직업, 가정사 등으로 인하여 때론 힘들고 고통이 따르기 마련인데 버겁다고 인생의 이러한 고통의 짐들을 중간에 대책 없이 내려놓는다면 감내하기 힘든 고통이 수반되기도 한다. 그래서 오늘따라 하산 길에 다시 들러 멨던 배낭이 인생의 가시밭길 따라 지고 가는 삶의 짐처럼 더욱 소중함이 느껴지며 산행을 하였던 것 같다.

그리고 이 아름다운 산행 정상에서의 만끽도 “잠시” 올라선 정상이 있으면 반드시 내려와야 하고, 오르막길이 있으면 내리막길이 있는 법이니 이젠 우리는 다시 힘찬 발걸음을 내려 밟았다. 역시 우리의 인생길이다. 그러나 산은 내려가는 것도 산에 오르기 만큼 몸에 무리가 따르고 힘든 것 같았으며, 다소 피곤이 쌓여있는 상태이기 때문에 한 발짝 한 발짝에 체력 소모가 더욱 많아짐이 느껴지니 떨어지지 않는 내리막길을 재촉해 보았다. 그래서 현명한 산우는 내려올 때를 대비해서 오를 때 내려올 힘을 축적하는 지혜를 갖는다고 하는데 아직 그 곳에까지 경지에 이르지를 못했으니 부지런히 몇 년 산행을 더 다녀야 이 처럼 평범한 산행의 하산(下山)길 삶의 원리도 터득할 것 같다.

그리고 어느덧 내려오는 길목에 두어 세 번 휴식을 취하면서 발걸음이 다소 무겁게 느껴질 때쯤 되니 최종 하산지에 도착했다. 다소 힘들었지만 자연과 함께 해냈다는 성취감과 함께 산행 중 힘들었던 피로가 어디엔가로 날아가 버리고 다음 산행이 기다려졌다.

끝으로 산행은 자신의 건강관리를 위하여 때론 생의 조촐한 자신만의 삶의 운치도 자연과 함께 가져 볼 겸 해서 아름다운 취미생활로 자신의 한계를 넘지 않는 선에서 무리하지 말고 다녀 볼 것을 많은 사람들에게 권하면서 고려시대 원감 충지스님이 쓴 시(詩) 한 수로 이 글을 마무리 하고자 한다.

날마다 산을 봐도 볼수록 좋고

물소리 노상 들어도 들을수록 좋다.

저절로 귀와 눈 맑게 트이니

소리와 빛 가운데 평안이 있네.